Anwendungsbeispiele für Sektorkopplung

Bei den nächsten beiden Referaten ging es um konkrete Umsetzungen.

Zunächst berichtete Peter Graf von den St.Galler Stadtwerken von laufenden Massnahmen und Projekten in St.Gallen. Die Stadt St.Gallen möchte bis 2050 klimaneutral werden. Das Energiekonzept sieht dafür eine Reihe von Massnahmen in den Bereichen Wärme, Strom und Mobilität vor, wie etwa den Ausbau von Fernwärme und Wärmepumpen. Dabei wird in der Wärmeversorgungsstrategie strassengenau und sogar gebäudescharf geplant.

In der Siedlung Sturzenegg wird Sektorkopplung bereits gelebt. So sind unter anderem eine PV-Anlage, ein BHKW, Ladeinfrastruktur für E-Mobilität sowie Wärme- und Batteriespeicher realisiert. Dabei ergänzen sich PV-Stromproduktion und die Laufzeiten des BHKW sehr gut.

Zum Schluss präsentierte Graf noch die Vision eines virtuellen Kraftwerks St.Gallen: Die Energieflüsse in der Stadt St.Gallen sollen unter Einbezug dezentraler Erzeuger und Verbraucher sowie eines integrierten Zusammenspiels der Energiesektoren Strom, Wärme und Gas optimiert werden.

In der Kehrichtverbrennungsanlage Buchs werden bereits Wärme und Strom produziert. Die Planungen für eine zusätzliche Wasserstoffproduktion stellte Matthias Berthold vom IES Institut für Energiesysteme an der OST vor.

Dabei soll der Elektrolyseur betrieben werden, wenn der Strompreis niedrig ist, und dabei auf eine Laufzeit von ca. 3'000 bis 6'000 Stunden pro Jahr kommen. Da die Strompreise insbesondere bei hoher Produktion durch neue erneuerbare Energien tief sind, erfolge der Einsatz automatisch energiewendedienlich, so Berthold.

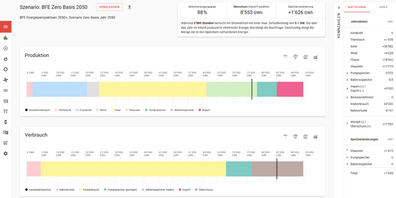

Nach der Pause stellte Silvan Schmid vom IET Institut für Energietechnik an der OST die Simulationsplattform «PowerCheck.ch» vor. Ziel bei der Entwicklung war laut Schmid, die emotionale Debatte um die Energiewende so weit wie möglich zu versachlichen und mit Zahlen und Fakten zu unterlegen.

Mit dem PowerCheck können individuelle Stromversorgungsszenarien für die Schweiz simuliert werden, wobei sowohl Produktion als auch Stromverbrauch angepasst werden können. Simuliert wird ein Jahr in 15 min. Auflösung. Im Sinne der Sektorkopplung soll zukünftig auch der Wärmebereich integriert werden.

Saisonale Speicherung: Power-to-X

Im nächsten Beitrag von Mihaela Dudita, SPF, und Boris Meier, IET, ging es um saisonale Speicherung mit Power-to-X. Die bekannteste Art ist wohl Power-to-Gas, aber es sind auch Power-to-Liquid oder Solid möglich. Welche Variante gewählt wird, hängt von verschiedenen Faktoren wie Effizienz, Aufwand des Prozesses oder auch dem Volumen und der Lagerbarkeit ab. Insbesondere Gase benötigen ein grosses Speichervolumen.

Dagegen hat Aluminium eine sehr hohe Energiedichte und eignet sich daher prinzipiell sehr gut als Saisonspeicher. Den Prozess Power-to-Al und Al-to-Energy (Strom und Wärme) sowie die Forschungsaktivitäten in diesem Bereich am SPF erläuterte Dudita im zweiten Teil des Vortrags.

Kurzfristige Speicherung: Vehicle-to-Grid/Home

Bei Vehicle-to-Grid oder Home geht es dagegen um kurzfristige Speicherung: die Bereitstellung von Flexibilität für das Stromnetz durch Elektromobile, die Nutzung von Elektromobilen zur Erhöhung des PV-Eigenverbrauchs oder die Ausnutzung von flexiblen Stromtarifen.

Dies erläuterte Jörg Musiolik von der ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften in seinem Referat. Er brachte auch ein Beispiel von der Umsetzung im Pilotprojekt Erlenmatt Ost mit. Simulationsrechnungen zeigen, dass eine ungeregelte E-Flotte die Lastspitzen im Areal deutlich erhöht. Mit optimierter Regelung können die Lastspitzen dagegen sogar gegenüber dem Areal ohne Flotte deutlich reduziert werden.

Vehicle-to-X Lösungen sind zwar technisch möglich, aber noch nicht wirtschaftlich, vor allem, weil bidirektionale Ladesäulen (noch) wesentlich teurer sind als Standard-Ladesäulen, so Musioliks Fazit.