Seit dem späten 19. Jahrhundert kamen osteuropäische Juden aus Polen, Russland, Litauen, Galizien und Rumänien auf der Flucht vor Pogromen auch nach St.Gallen. Um 1918 konnten sich drei Vereine ostjüdischer Glaubensgemeinschaften zur neu-orthodoxen jüdischen Gemeinde «Adass Jisroel» zusammenschliessen. Für diese Religionsgesellschaft richtete der damals bekannte Architekt Anton Aberle (1876–1953) in einem alten Fabrikgebäude an der Kapellenstrasse ein Bethaus ein, das 1919 eingeweiht wurde.

«Judechele» – «Deutsches Heim»

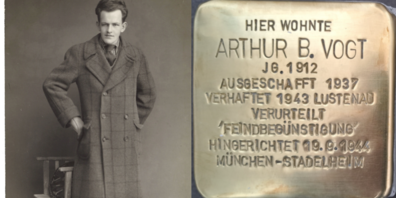

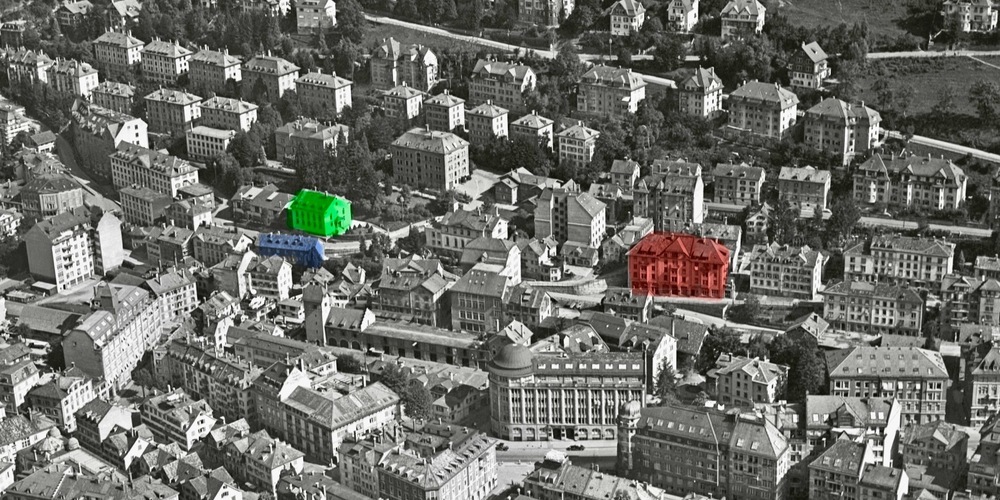

Die St.Galler Juden hatten ihr «schmuckes Gotteshaus» an der Frongartenstrasse 1881 eingeweiht. «Unsere Juden» und die orthodoxen Ostjuden waren sich «auf Grund der verschiedenartigen Herkunft zunächst in mancher Lebensbeziehung fremd» (Lothar Rothschild). Das neue Bethaus, das im Volksmund nicht Synagoge, sondern «Judechele» genannt wurde, lag an der Kapellenstrasse 3, gegenüber der Methodistenkapelle, die der Strasse den Namen gab. Hier wurden bis 1952 Gottesdienste abgehalten; dann wurde das Gebäude 1953 abgebrochen.

Über dieses Quartier erzählte mir Hans Tobler (1923–2023) während verschiedener Gespräche manch schöne Geschichte. Toblers Elternhaus war der «Grundstein», die heutige «Velo-Flicki», an der Wassergasse 13, sozusagen gegenüber der «Judechele» gelegen. Als Nachbarn hörten die Toblers «den Rabbi am Sabbat seine Rituale singen» und «das jüdische Neujahr und das Laubhüttenfest» waren ihnen ein Begriff.

Im März 1936 entdeckte Tobler eines Morgens am Portal der Synagoge an der Kapellenstrasse Hakenkreuze. Die beiden Säulen des Eingangsportals waren damit beschmiert und auf der Plattform stand «Jude verrecke».

An der Südseite des «Grundstein», nur knapp zweihundert Schritte östlich der Haldenstrasse und des «Deutschen Heims» gelegen, meldet ein bescheidenes Täfelchen, dass hier durch Luise Tobler-Engler (1894–1985) und Paul Tobler (1880–1962) während des Zweiten Weltkriegs von 1938 bis 1945 jüdische Flüchtlinge Aufnahme gefunden hätten.

Hans Tobler erzählte: «Die Flüchtlinge waren illegal hier; sie durften nicht arbeiten. Sie durften aus dem Haus gehen, wurden nicht verfolgt. Wir haben nie Mühe gehabt mit ihnen. Sie wollten nicht auffallen. Sie sprachen alle deutsch. Die Leute waren einfach da. Sie waren Arme. Woher sie kamen, war nicht wichtig. Die St.Galler Juden haben fürs Essen gesorgt. Von den Behörden sind diese jüdischen Menschen nicht belästigt worden. Diese Leute waren arme Teufel. Deshalb hat die Mutter auch die Flüchtlinge im Dachgeschoss untergebracht.»

So hatte man während dieser Zeit im Haldenquartier die Möglichkeit, am Sabbat geistliche Gesänge und an anderen Tagen das Horst-Wessel-Lied zu hören.

Quellen und Literatur

- Ziegler, Ernst: Aus der Geschichte der Familie Tobler, St.Gallen 1986.

- Zeitzeugenbericht zur Aufnahme von jüdischen Menschen im Zweiten Weltkrieg im Haus «Grundstein» an der Wassergasse 13, St.Gallen 2017.

- Rothschild, Lothar: Im Strom der Zeit. Jubiläumsschrift zum hundertsten Bestehen der Israelitischen Gemeinde St.Gallen, St.Gallen 1963.