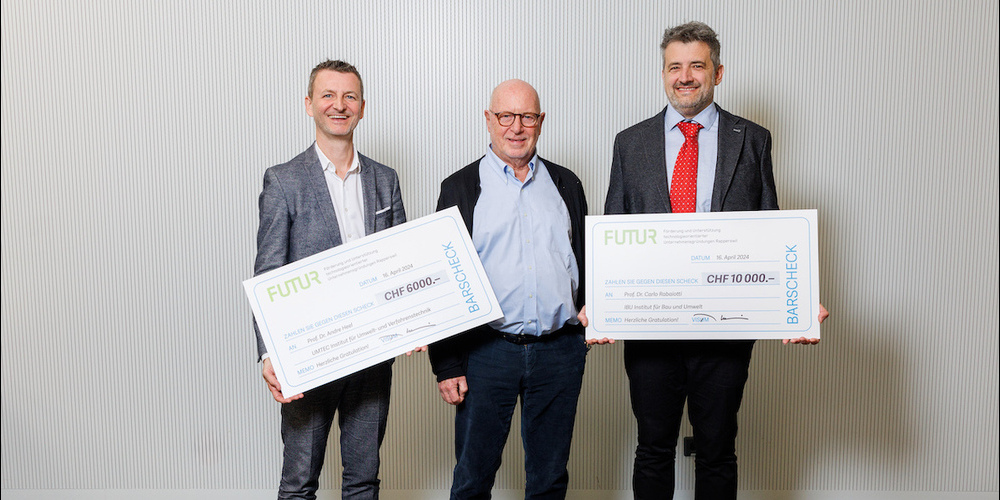

Die Stiftung zur Förderung und Unterstützung technologieorientierter Unternehmungen Rapperswil (kurz: Stiftung FUTUR) hat am 16. April 2024 zwei Forschungsprojekte der

OST – Ostschweizer Fachhochschule ausgezeichnet. Der Hauptpreis wurde für ein Frühwarn-Nervensystem in Fluss- und Staudämmen vergeben. Mit dem Anerkennungspreis wurde eine strombetriebene Plasma-Abgasreinigung für Grossindustrieanlagen ausgezeichnet.

Diese Woche wurden bereits zum 20. Mal die Innovationspreise der Stiftung FUTUR für Forschungsprojekte an der OST – Ostschweizer Fachhochschule vergeben. Seit 2004 zeichnet die Stiftung jedes Jahr ein bis zwei herausragende Projekte aus, die technisch einen enormen Innovationsschub für Industrie und Wirtschaft versprechen.

Einleitend gab FUTUR-Geschäftsführer Alex Simeon einen Überblick über die Aktivitäten der Stiftung, die in den letzten 20 Jahren rund 30 Start-ups und Jungunternehmer mit kostenfreien Geschäftsräumen in Rapperswil-Jona sowie mit Gründungsberatung unterstützt hat. Neben Studierenden der OST stehen diese Möglichkeiten grundsätzlich allen Jungunternehmenden zur Verfügung. Damit verbunden wurden in der Region mehr als 150 Arbeitsplätze geschaffen, so Simeon. Neben diesen Kernaktivitäten ist die Stiftung zudem eng im Austausch mit der Jungunternehmerförderung Impulsort Rapperswil-Jona, in dem auch Startfeld und der Switzerland Innovation Park Ost angesiedelt sind. Zusätzlich vergibt die Stiftung regelmässig Auszeichnungen an hervorragende Studierendenprojekte und wie beim FUTUR-Preis an Forschungsprojekte mit hohem Innovationsgehalt, grosser Praxisrelevanz und grossem Marktpotenzial.

Bei der Auswahl der FUTUR-Siegerprojekte hatte es die Jury dieses Jahr nicht leicht. «Das Niveau der Bewerbungen war wieder sehr hoch, entsprechend schwierig war es, die Siegerprojekte aus den zwölf Bewerbungen auszuwählen», sagte Stiftungsratspräsident Dr. h.c. Thomas Schmidheiny. Durchsetzen konnten sich die folgenden beiden Projekte:

Hauptpreis; CHF 10‘000; «Fibradike» - Echtzeitüberwachung von Fluss- und Staudämmen

Ein Team des IBU Institut für Bau und Umwelt rund um Prof. Dr. Carlo Rabaiotti hat zusammen mit Industriepartnern sowie weiteren Forschungsinstituten der OST ein Glasfaser-Nervensystem für Fluss- und Staudämme entwickelt. «Ziel war es, ein System zu entwickeln, dass vor dem Hintergrund der steigenden Hochwassergefahren im Zuge des Klimawandels eine möglichst günstige Überwachung von Schutzbauwerken ermöglicht. Weil im Zuge der Klimaveränderungen Niederschläge zwar insgesamt weniger, aber wenn dann heftiger und häufiger auftreten, «müssen wir uns intensiver mit der Überwachung von Dämmen beschäftigen», so Rabaiotti.

Weil konventionelle Sensorsysteme für Dämme oft auf tausende Einzelsensoren angewiesen sind, haben die Forschenden des IBU zusammen mit einem Industriepartner und dem IWK Institut für Werkstofftechnik und Kunststoffverarbeitung einen neuen Ansatz verfolgt: Es wurde ein auf faseroptischen Technologien basierendes Sensorkabel entwickelt, dass in kilometerlange Strukturen eingezogen werden kann und zentimetergenau auch kleinste Druckveränderungen registrieren und digital an ein zentrales Überwachungssystem melden kann. «Wir können in Dammkörper auf Distanzen von bis zu 25 Kilometern mit einer Ortgenauigkeit von wenigen Zentimetern und einer Messauflösung von 100 Pa (0.001 bar) Veränderungen des Porenwasserdrucks messen», so Rabaiotti. Zentrum des Sensorsystems ist ein speziell entwickeltes Glasfaserkabel, das nach ersten Tests im Labor und in einer Versuchsanlage im realen Massstab in Dammstrukturen in Italien (Fluss Panaro bei Modena) und in der Schweiz (Rhone in Visp) eingebaut und weiter getestet wird. Die eindrückliche Testanlage besteht aus einem künstlich angelegten See in Boretto (Italien), wo das System bei verschiedenen Pegelständen getestet wird.

Das aktuelle System ist international patentiert und wird durch einen Industriepartner derzeit im Auftrag produziert. Das Patent gehört der OST. Der innovative Ansatz und die im Vergleich zu aktuellen Systemen deutlich tieferen Kosten haben bereits grosses Interesse in der Sensorikindustrie und bei Hochwasserbehörden weltweit ausgelöst. «Ziel ist es, das System überall einsetzen zu können, wo Druckveränderungen Hinweise auf mögliche Gefahren geben, zum Beispiel in Bohrlöchern, in Tsunami-Warnsystemen vor maritimen Küstenregionen oder in steilen Abhängen», erklärt Rabaiotti.