Im Genf des Jahres 1900 sind zwei Brüder so fasziniert von der Fliegerei, dass sie sich von der Veloreparatur abwenden und beginnen, Fluggeräte zu entwerfen. Henri (1879–1980) und Armand Dufaux (1883–1941) vertreten von Anfang an die Ansicht, dass ein Flug nur dann gelingen kann, wenn das Gerät senkrecht startet und dann waagrecht zu fliegen beginnt.

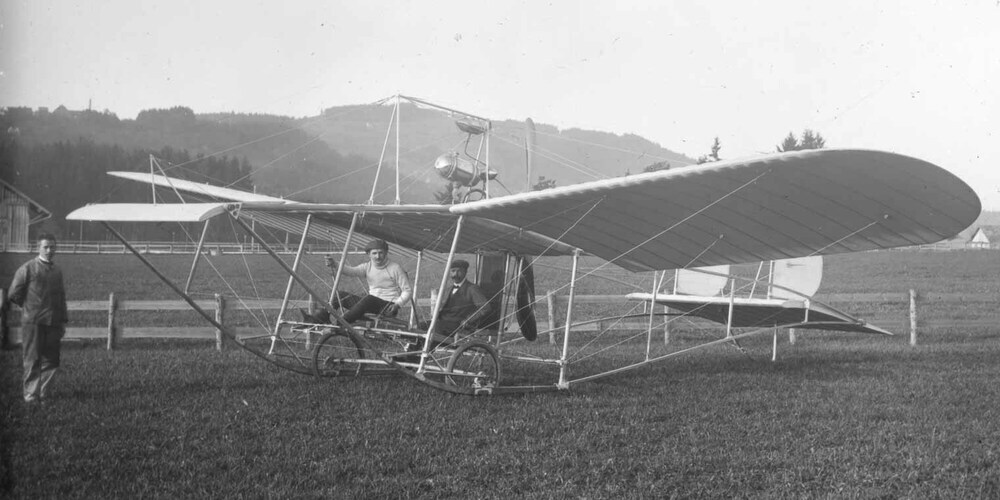

Analog dem Prinzip des Helikopters bauen sie ein ca. 20 Kilogramm schweres Fluggerät. Durch zwei gegenläufige Rotoren und einen 3.5 PS starken Benzinmotor angetrieben, steigen sie in die Lüfte. Die Feuertaufe für ihre Erfindung stellt sich im Juli 1910: die Brüder schreiben sich für einen Wettbewerb für die erste Überquerung des Genfer Sees in einem Fluggerät ein. Der Preis für den Sieger: 5’000 Franken.

Akribisch bereiten sich die Dufaux vor: sie entwerfen einen extra leistungsfähigen 50-PS-Motor für erhöhte Geschwindigkeit und füllen den Bauch des Fliegers mit Schweineblasen für den Fall einer unplanmässigen Wasserlandung. Am 28. August 1909 frühmorgens um 4.35 Uhr heben sie ab. Schnell geraten sie in Luftwirbel, Armand Dufaux am Steuer kann knapp ausgleichen und einen folgenschweren Absturz in den Genfersee verhindern.

Dann bricht die Windschutzscheibe, heisses Öl und schwarzer Rauch des Motors weht den Brüdern ins Gesicht. Auch der Motor stottert, die Leistung scheint nicht zu reichen. Mit knapper Not überqueren sie kaum zwei Meter über dem Boden die Ziellinie. In 56 Minuten und 5 Sekunden hatten sie die 66 Kilometer über den See bewältigt, ein Rekord: Es war bis dato der längste Flug eines Schweizer Flugzeugs auf Schweizer Boden.