Im antiken Epos «Die Metamorphosen» des römischen Dichters Ovid (53 v. Chr.-17 n. Chr.) wird eine der populärsten Geschichten über den Traum vom Fliegen geschildert. Dädalus, ein begnadeter Erfinder, konstruiert mit Hilfe von Vogelfedern und Wachs Flügel, schnallt sie an seinen Körper und schwebt mühelos in die Lüfte. Auch seinem Sohn Ikarus fertigt er ein solches Paar an.

Die Gefahren des Fliegens stellt der Dichter allerdings plastisch vor Augen, indem er Dädalus zu seinem Sohn die Worte sprechen lässt: «Flieg immer, lieber Sohn […] auf der Mittelstrasse, damit nicht, wenn du den Flug zu sehr nach unten senktest, die Fittiche ans Meerwasser streifen und von Feuchtigkeit beschwert dich in die Tiefe der Wogen hinabziehen, oder, wenn du dich zu hoch in die Luftregion verstiegest, dein Gefieder den Sonnenstrahlen zu nahekomme und plötzlich Feuer fange. Zwischen Wasser und Sonne fliege dahin, immer nur meinem Pfad durch die Luft folgend.» (1)

Die Erzählung endet tragisch:

Sohn Ikarus, vom Übermut des Fliegens übermannt, steigt zu hoch und die Sonne schmilzt das Wachs, das seine Flügel zusammenhält, sodass er in die Tiefe stürzt und in den schäumenden Fluten des Meeres den Tod findet. Hochmut kommt vor dem Fall und Hybris bestrafen die Götter gnadenlos.

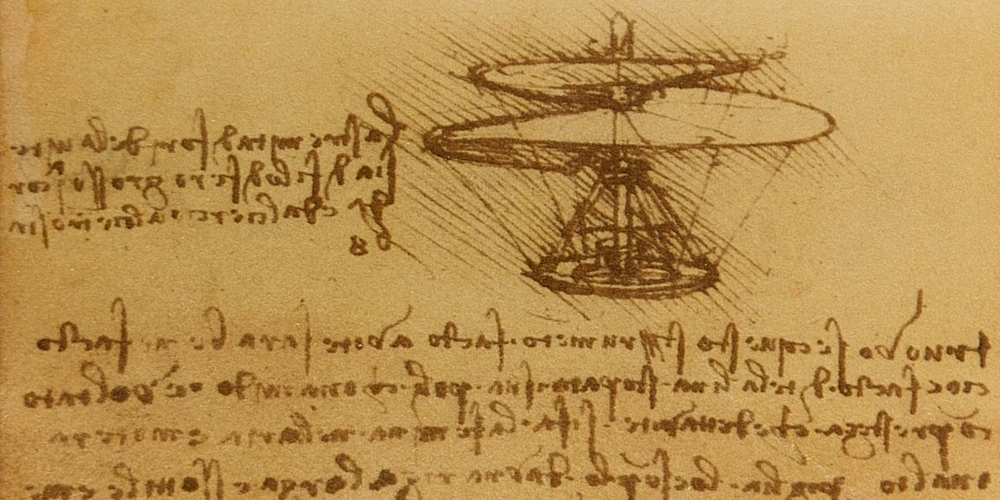

Jahrhunderte später: Der Bildhauer, Maler und Architekt Leonardo da Vinci (1452–1519) hat wenig Angst vor den Göttern, ist aber von den Gesetzen der Natur fasziniert. Er untersucht Vogelschwärme und dokumentiert Windströmungen. Ganz Renaissancegelehrter notiert er alle Beobachtungen akribisch und leitet daraus mit wissenschaftlichen Methoden physikalische Gesetzmässigkeiten für Fluggeräte ab.

Für ihn lässt sich die Problemstellung auf die folgende Formel bringen: Der Mensch kann sich nicht in die Lüfte erheben, da seine Arme nicht die nötige Kraft besitzen, die Luftmassen genügend zu bewegen. Folgerichtig entwirft er verschiedene Konstruktionen, um die Kraft des Menschen mechanisch zu vervielfachen.

Eine seiner Flugmaschinen besteht beispielsweise aus unterschiedlichen Pedalen und Kurbeln, mit denen sich der Pilot buchstäblich in die Luft rudern kann.

Bald geht Leonardo das Problem noch von einer anderen Seite an:

Er studiert den Gleitflug der Raubvögel. Seine Ergebnisse sind Vorstufen zu den physikalischen Gesetzen der «Aerodynamik».

Wie viele dieser Entwürfe praktisch erprobt wurden oder von Leonardos selbst und nicht von einem seiner Schüler oder aus späterer Zeit stammen, ist nicht restlos geklärt. Höchstwahrscheinlich mündeten diese Entwürfe und theoretischen Überlegungen nicht in die Konstruktion realer Fluggeräte. Keine der Erfindungen, so spektakulär sie auch sind, waren flugfähig. Auf das tatsächliche Abheben in die Lüfte sollte die Menschheit noch weitere Jahrhunderte warten müssen.(2)

(1) Schwab, Gustav: Sagen des klassischen Altertums, Köln 2011, S. 85.

(2) GEO Epoche, Ausgabe 86, 2017, S. 25.